南フランスから2025年9月、時空を超えた物語を受け取りました。古代ローマ時代から続く芸術の町・ユゼス(Uzès)の女性が、1970年大阪万博で描かれたと思われる5~14歳の絵画19点を所有、描き手を探しているというのです。当時5〜14歳だった19人は、55年後の2025年現在では60代です。絵が放つ輝きと物語に魅了された所有者は「この作品を描いた本人たちに絵の存在を知らせたい」と、情熱を注いでいます。オンラインで話を聞きました。

ブロカントで発見、19枚すべて購入

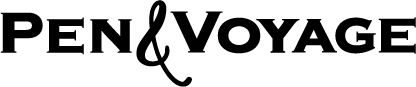

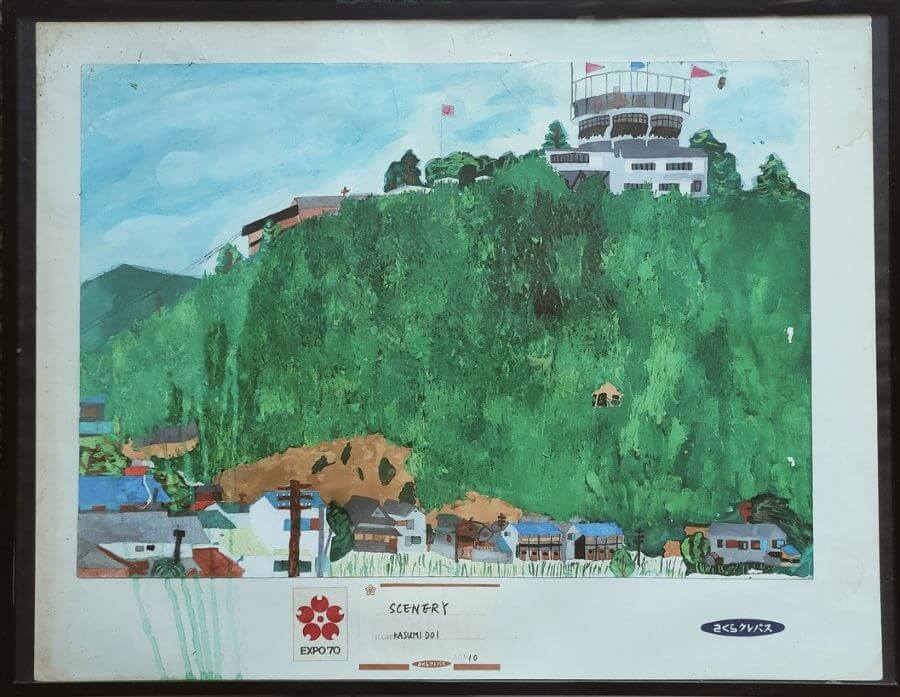

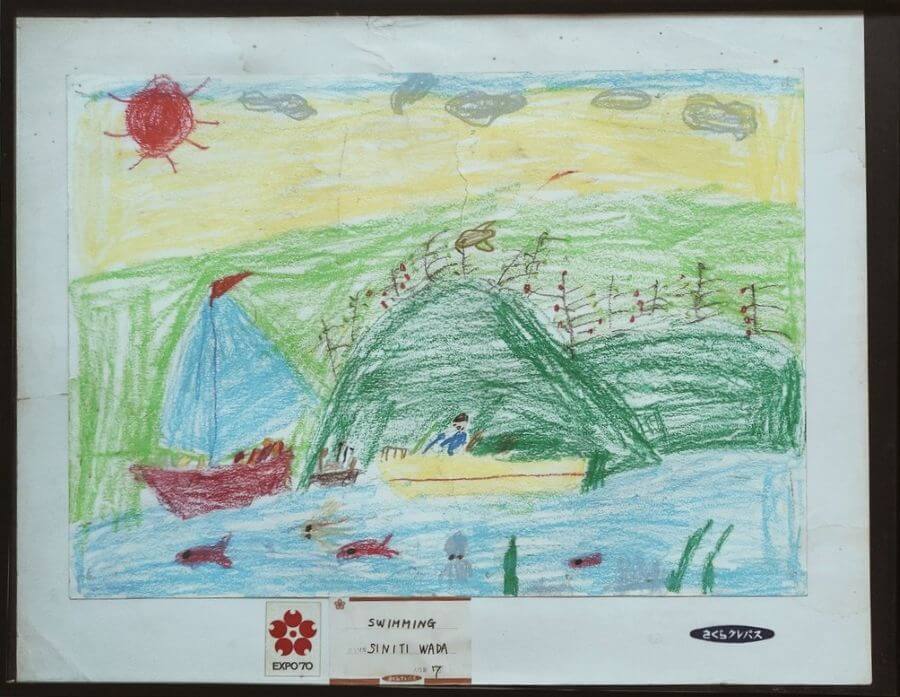

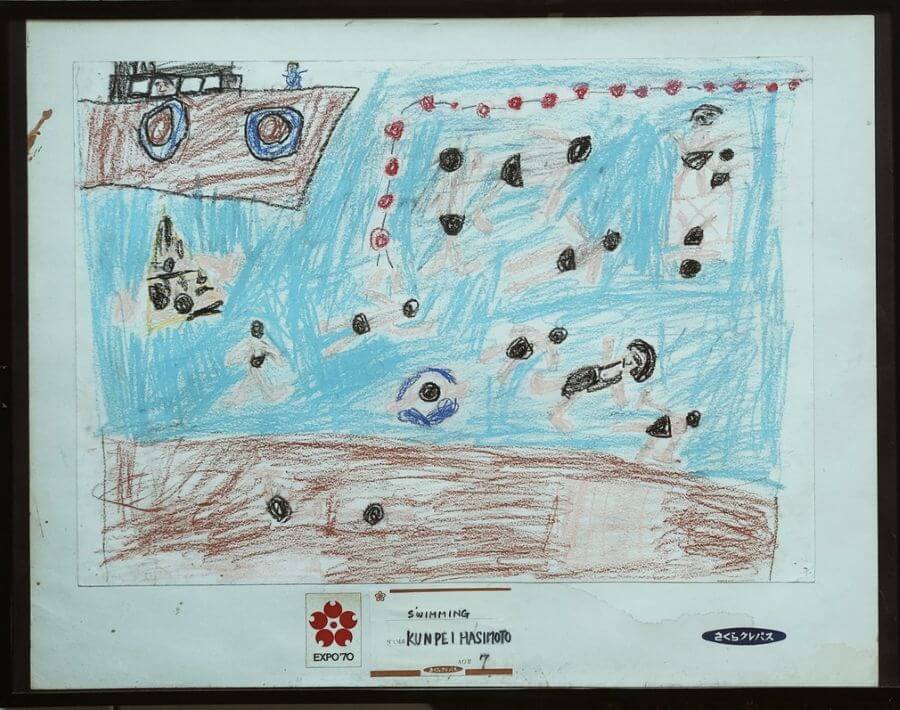

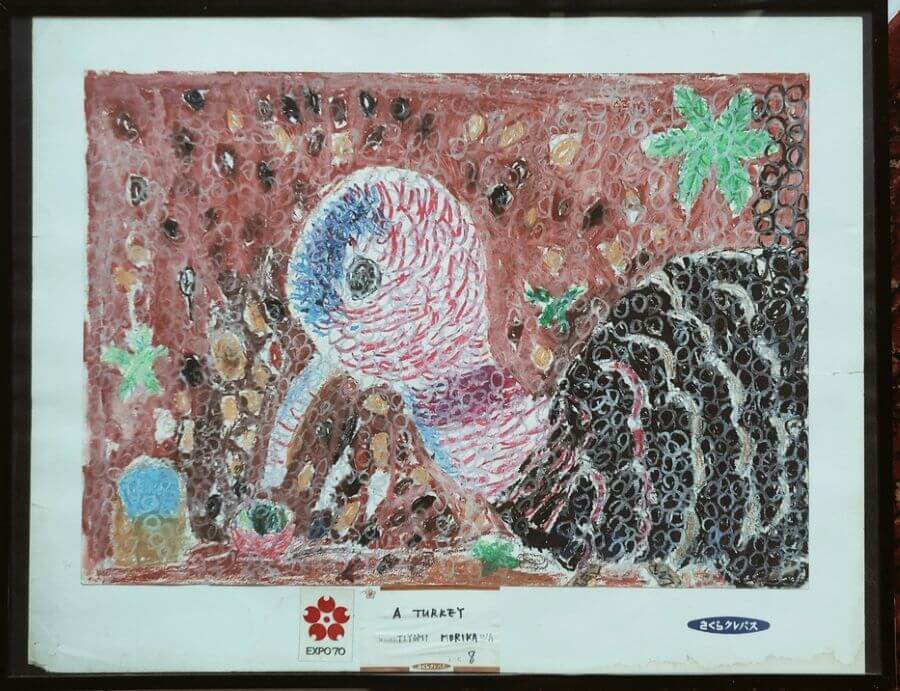

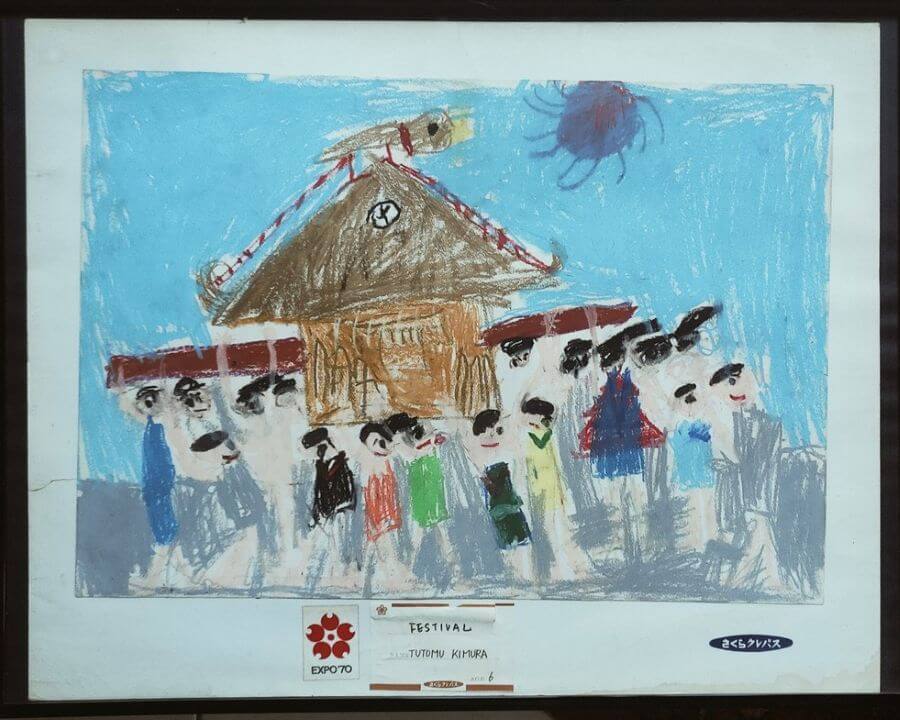

ふじさわ のりこ(14)

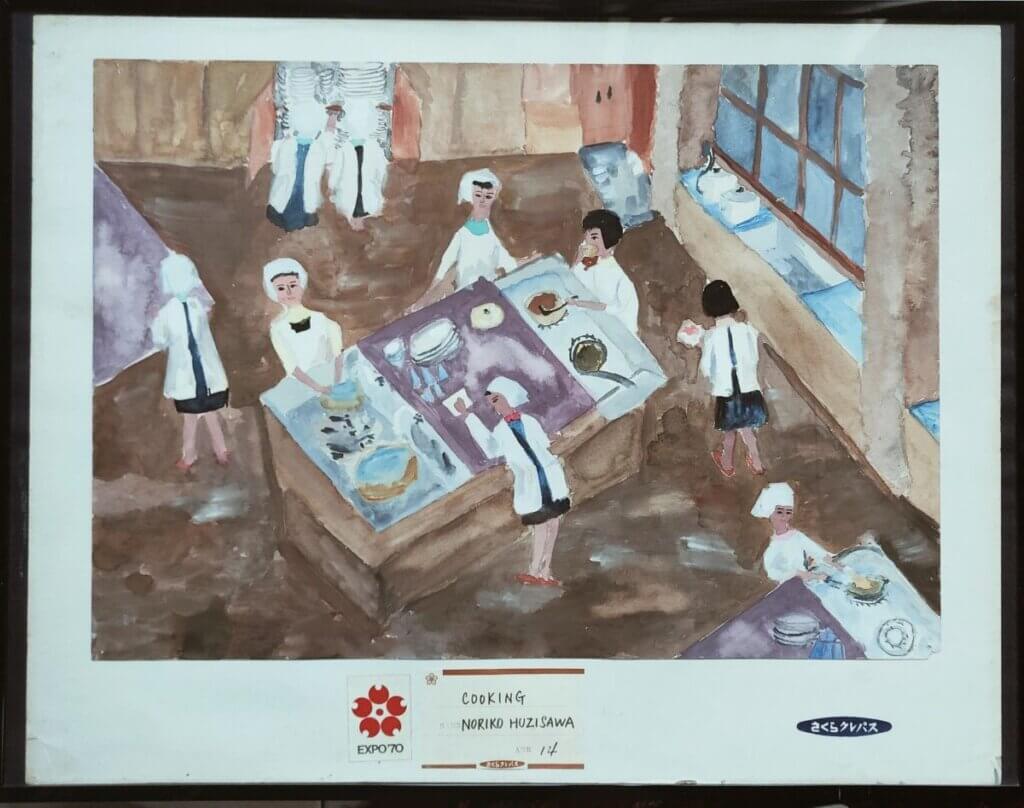

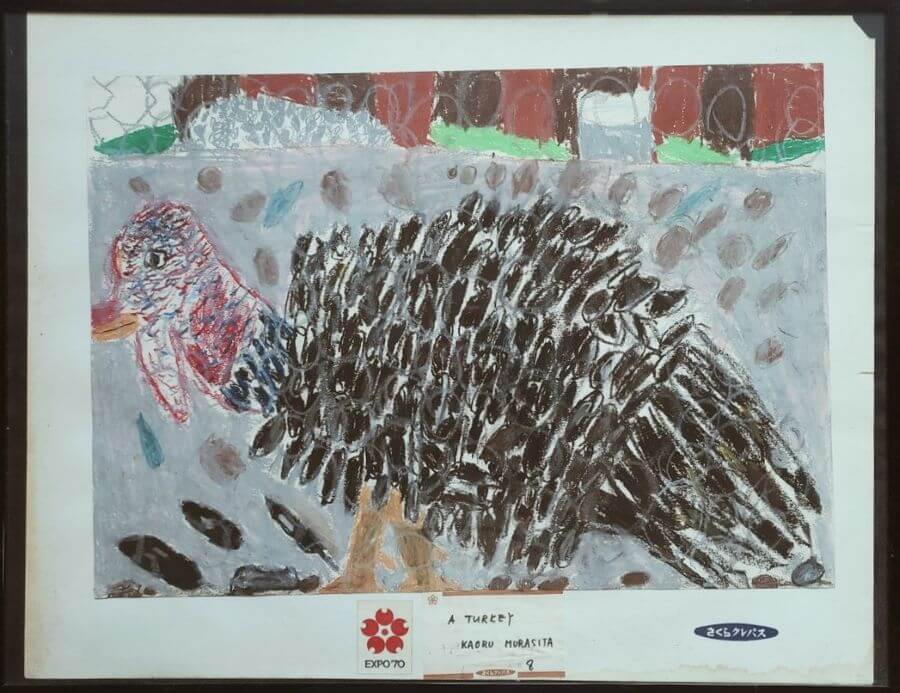

むらかみ のりたる(11)

※岡山・京山か、神戸・鉢伏山?

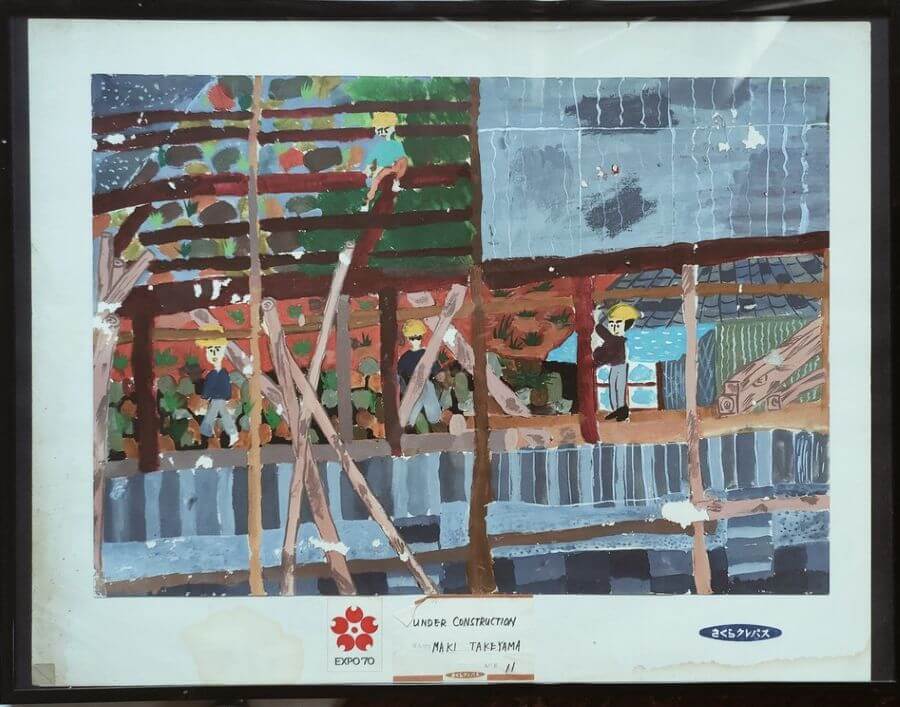

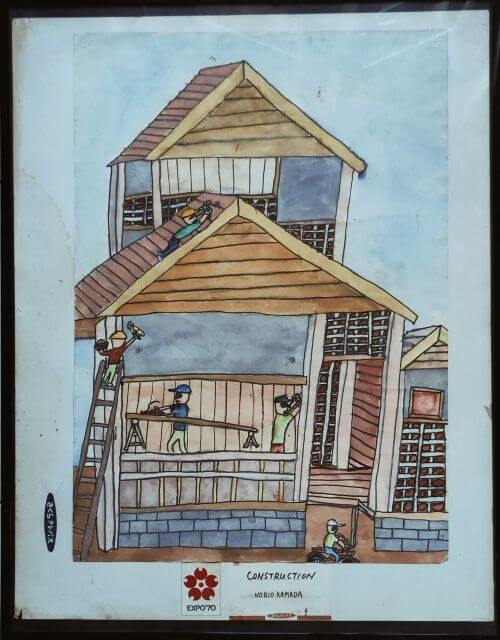

おざき たみお(12)

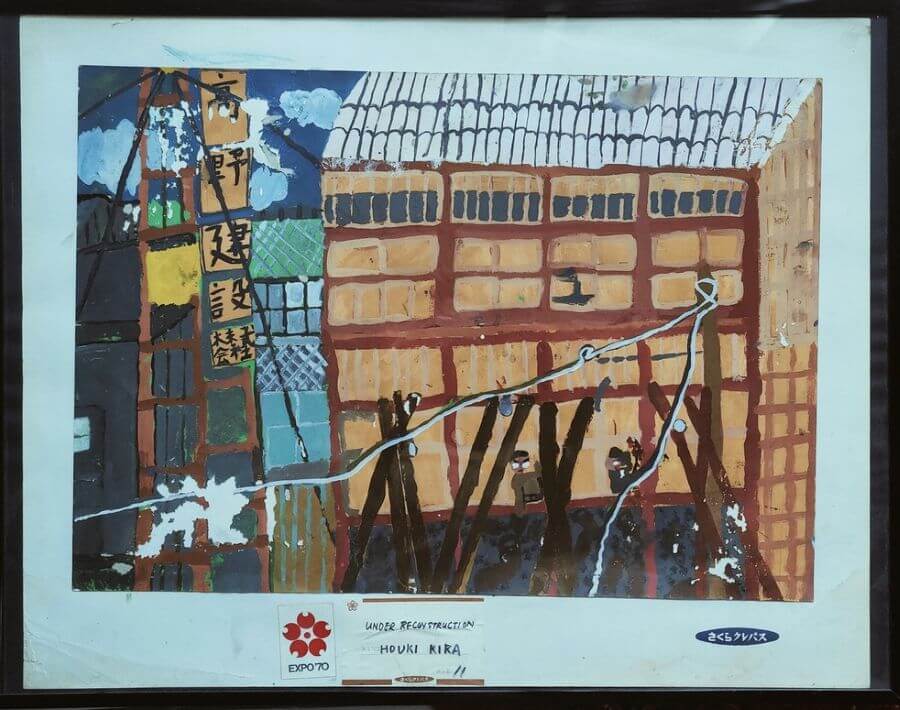

※「髙野建設株式会社」の塔

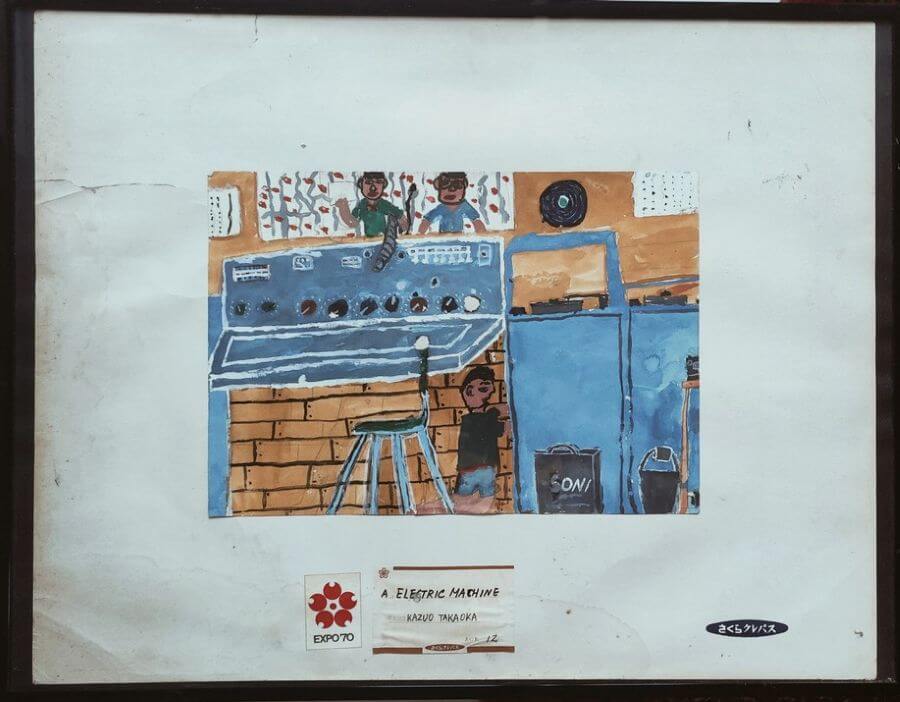

たかおか かずお(12)

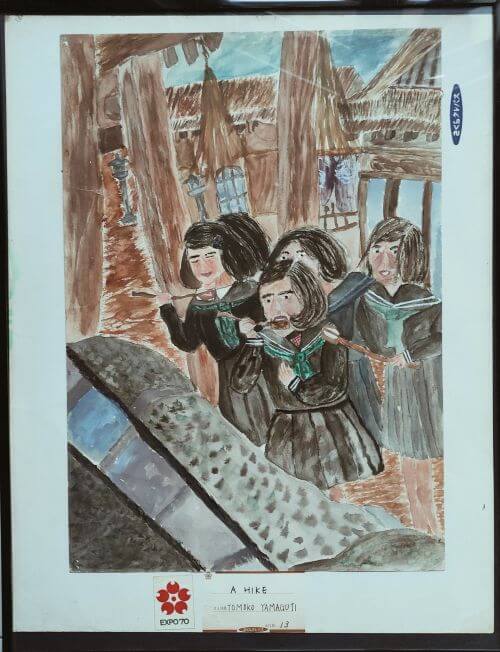

やまぐち ともこ(13)

絵の持ち主は精神分析医・学者のヴァレリー・ヴィさんです。地元のなじみのブロカント(古物商)「La Belle Vie」(ラ・ヴェル・ヴィ)で2018年、見つけました。「店の一番奥に、ひっそりと19枚の絵が壁に掛けられていました」。作品の台紙には「EXPO70」のロゴ、ローマ字表記の名前と年齢、タイトルがあり、プレキシガラスの黒い額に入れられていました。

そこに描かれていたのは、彼女にとって未知の風景でした。「私が今まで自分の目で見たことのないものを表現していました。屋根も、家も。見たことのない制服を着た女子学生たちが、とても神秘的に見えました。何かを飲んでいるようでしたが、すべてが謎でした」。表現のレベルの高さにも驚き、芸術的な才能に圧倒されました。「価値のあるものと思いました。もちろん、金銭的な価値ではなく、歴史的価値、証としての価値です」。

店主に由来を訊くと「近くの村に住んでいた医師の遺品整理で手に入れた」とのことでしたが、それ以上のことは知らなかったそうです。

1枚100ユーロでした。1枚だけ買おうと思いましたががすぐに考え直し、19枚ごと買うことにしました。「19人は何らかのクラスやグループではないかと思い、離ればなれにしてはいけないと思ったのです」。19枚、合計1900ユーロ(2018年、約25万円)の出費です。「安くはない買い物ですが、自分へのごほうびにしました。アートに関して私は、あまり真剣ではない出費をしてしまうことがあります。合理的ではないのです」と笑いました。

子ども絵画美術館の夢

ヴァレリーさんは精神分析医・学者としてカウンセリングやセミナーを行うかたわら、アートに関する活動に取り組んでいます。Facebookに「Musée Virtuel du Dessin d’Enfants(子どもの絵のバーチャル美術館)」を2015年に開設しています。「子どもたちの絵を実際に展示する美術館を作りたい。それは、私が何年も前から抱いている願いです」と話します。子どもの絵の魅力について、下記のように語りました。

子どもの絵は、はかないものです。大人になれば、もはや存在しないものの痕跡です。美的観点からもすばらしいと思うし、物語の観点からも、言葉が欠けているだけで、短い文章を書いたかのように思います。子どもの絵にはごまかしは存在しません。ピカソが人生の終わりに「ラファエロのように描くには4年かかったが、子どものように描くのには一生涯かかった」と言いました。 つまり、彼は70年かけて、商業上の必要性や人々に喜ばれる必要性などから、自分の芸術に被せていたベールを取り除くことに成功した、ということです。子どもたちはそもそも、仮面がない状態にあります。純粋な芸術だと思います。

絵描き探しスタート

作品に魅了されたヴァレリーさんは買った当初からすぐ、作者探しを始めました。在日フランス大使館や在パリ日本大使館はもちろん、SNSでも探しました。Instagramで同姓同名、大阪で年代も一緒の男性を見つけ、連絡したそうです。「親切に返事が届きましたが、本人ではありませんでした。その名前は非常に一般的で、同じ名前の人たちがたくさんいるとおっしゃっていました」。

北欧に万博コレクターがいることを知り、連絡したこともあるそうです。「彼は調べてみる、と言ってくれましたが、情報はありませんでした。私はそこまでしていたのです」。

大阪・関西万博の公式サイトができてからは、掲載されているすべてのメールアドレスにメールを出したそうです。「かたっぱしから送りました。30通以上は出したでしょうか」。あきらめずに送り続けているうちの1通を偶然、筆者が見つけたのでした。「私と同じように感動してくれる人を見つけることができるとは思っていませんでした」。

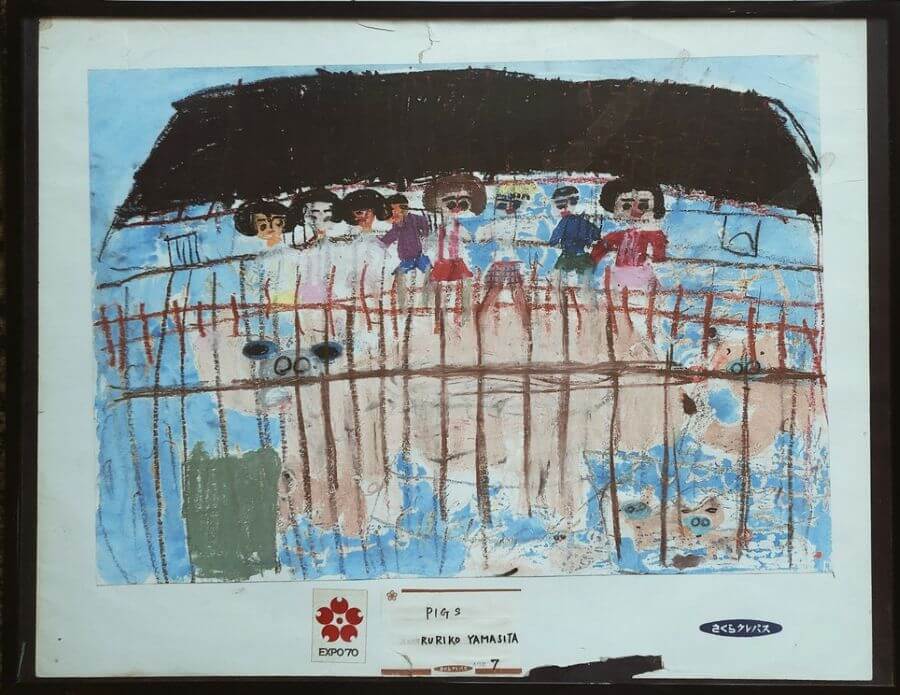

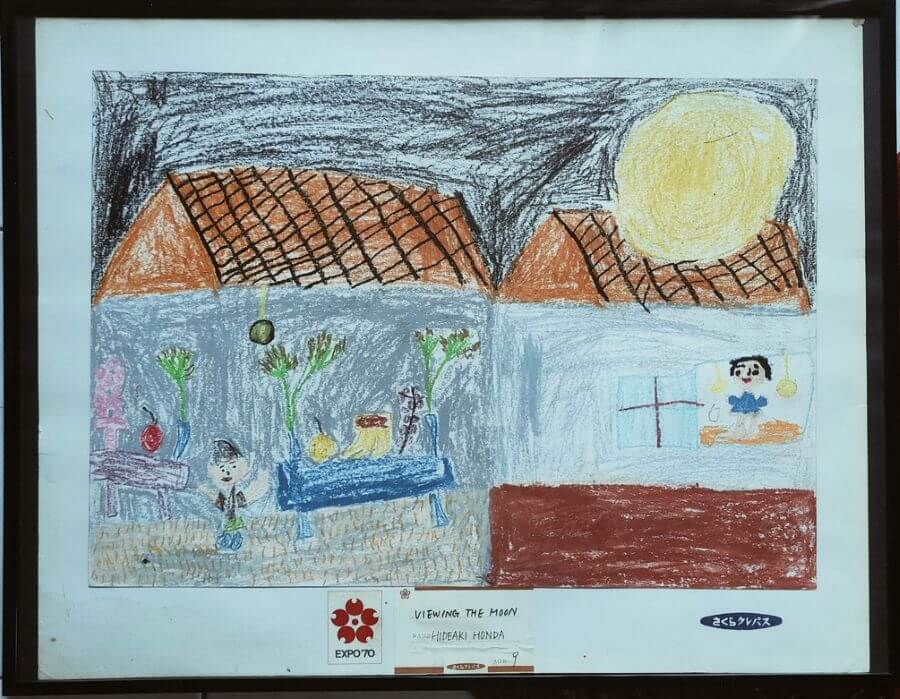

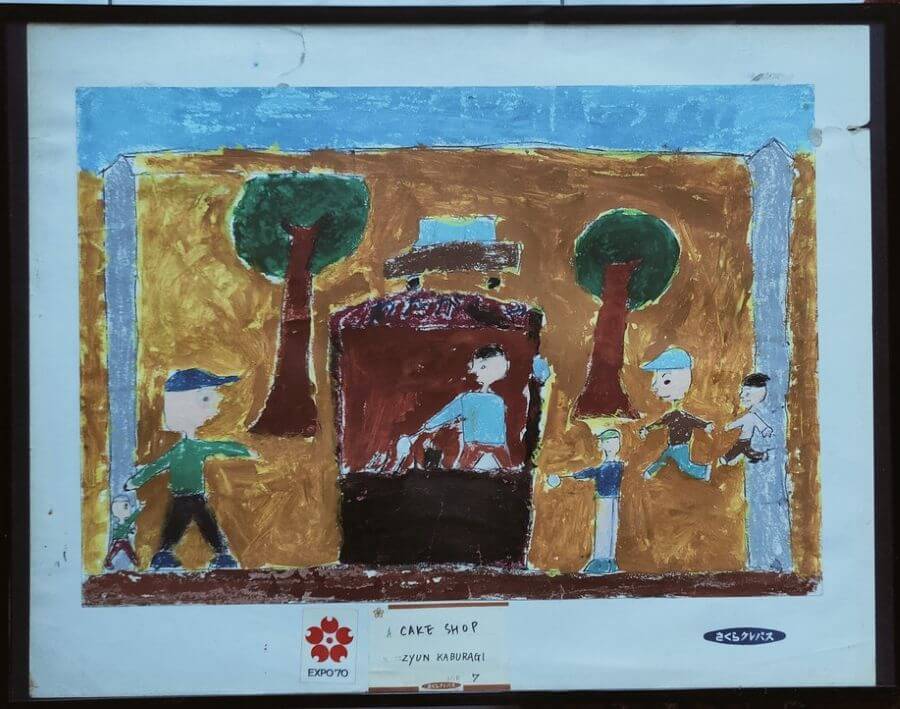

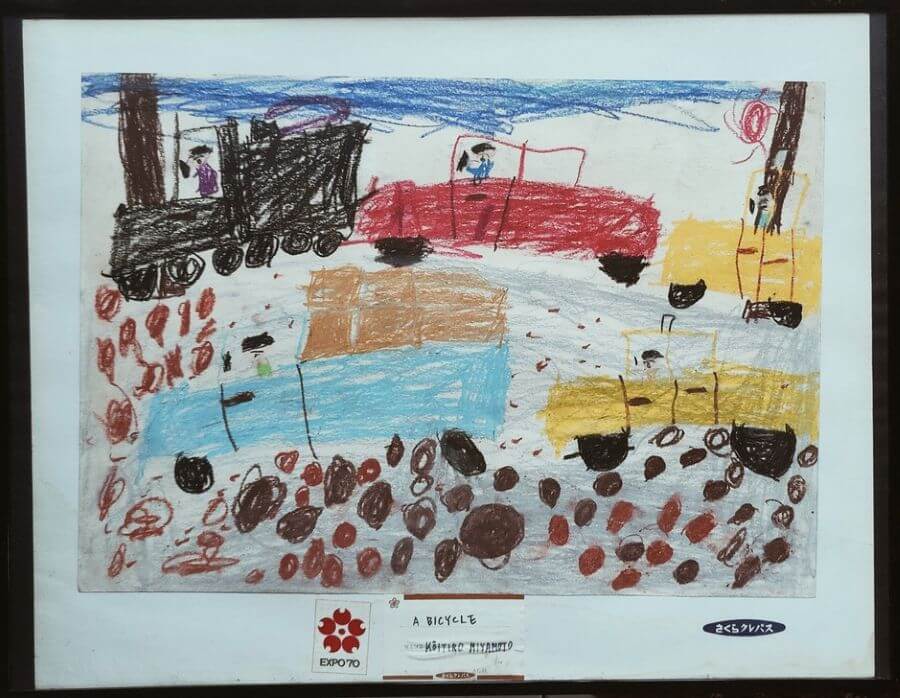

2025年9月、偶然メールを受け取った

筆者がヴァレリーさんのメールを読んだのは、2025年9月5日でした。チームの共同(代表)アドレス宛でしたが、「Akai Ito」とのタイトルに興味をそそられました。添付されたPDFに載っている19点も、新鮮でした。クレパスか絵の具で描かれている絵は学校で飼っていたのか、豚や七面鳥をモチーフにした絵が複数あったり、神戸・須磨の展望閣と思われる風景があったり、工事現場が多く描かれていたり…。高度成長期の1970年当時を映す景色はダイナミックで、いきいきとしていました。55年前の作品とは思えないほど色あせていません。そんな絵がフランスになぜあるのだろう。心を動かされました。海岸で手紙入りの小瓶を拾った気分になりました。

絵には「さくらクレパス」とあり、絵画展のスポンサーと推察できました。インターネットで探しましたが、1970年万博でサクラクレパスが「子ども絵画展」のような企画をしていた、という記述は見当たりません。まずはサクラクレパスに問い合わせてみようと決めて、ヴァレリーさんにその旨をメールしました。

ヴァレリーさんからすぐ返事がありました。「この返信をもって、これらの絵画の作者を見つけ出す(あるいは見つけ出そうとする)ためのあらゆる手続きについて、あなたに”carte blanche”(カルト・ブランシュ=白紙委任)を与えます」。白紙委任されたからには…と、動き出すことにしたのです。

サクラクレパス「絵画展実施の記録ない」

サクラクレパス(本社・大阪)に問い合わせた3日後、返事がありました。大阪万博での絵画展について「残念ながら実施記録はありませんでした」。

自社のロゴが貼られていることについては「元社員に確認したところ、1970年代は教育団体の中で写生大会や絵画大会などの催しが盛んだったらしく、私どもの営業も宣伝として社名が入ったそれら販促物を多く配布していたようです」。少しでも何か分かればという期待は砕かれました。

謎は深まるばかりです。タイトルや名前がアルファベット表記であることから、海外向けに展示されたことは推察できます。万博公認の企画ではなかったかもしれませんが、神戸市と南仏マルセイユは1961年から姉妹都市なので、万博にあわせてマルセイユで絵画展を開き、そのまま絵はフランスにとどまったのでは…。想像がふくらみます。

朝日新聞の松尾記者が関心を寄せてくださり、記事になりました。19人のどなかたの目に留まることを祈って…!

ユゼスとは

ユゼスは人口8000人で、古代ローマ時代から栄えた美しい場所です。ニームに水を供給するためにポン・デュ・ガール(水道橋)を建設、世界遺産に指定されています。「ローマ時代の街は今も私たちの足元に存在しています。その後の中世の建築物や17世紀の建築物、つまり私が住んでいる家がある17世紀の建物が建てられたのです」とヴァレリーさんは説明します。中世から続く街をぜひ訪ねてみたい。たまたまのご縁を大切にしたい。そんな気持ちになっています。